『物流の2024問題』とは?

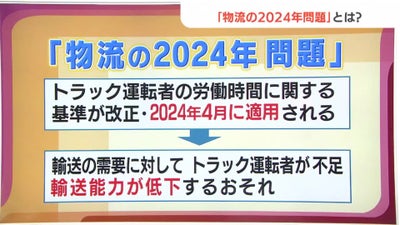

「物流の2024年問題」とは働き方改革関連法により、トラック運転者の労働時間に関する基準が改正され、現状のままでは輸送の需要に対してトラック運転者が不足し、輸送能力が低下、将来的に3割以上の荷物が運べなくなるかもしれないという問題。

2030年には全国のおよそ35%の荷物が運べなくなるという試算も出ておりかなり重要な問題となっています。その基準改正が適用されるのが2024年4月4日からということから2024年問題と言われています。

現役ドライバーは、「走れなくなった分給料は下がる。運賃は上がらない状況で燃料費は上がっているので、会社も大変だと思う。」

「いまの給料維持で時間が下がるなら一番ですけど、金額で言うと5万円くらいはさがるのでは?転職を考えてる人も多いですね。(業界の)魅力がなくなると思う。」

など、かなり厳しい現場の状況が伝わってくる、切実な声が聞かれました。

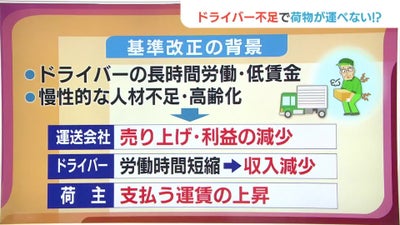

ドライバー不足で荷物が運べない⁉

元々この基準が改正される背景には、ドライバーの長時間労働と低賃金という問題があって、慢性的な人手不足と高齢化による労働力不足を改善するのが目的だったのですが、このままだと運送会社は売上や利益が減少、ドライバーは労働時間こそ短くなる半面、収入が減ってしまいます。そして荷主は支払う運賃が上昇してしまう…ということも。

一方で私たちの身近な荷物(宅配便)の数は増加しており、国土交通省のデータによると宅配便の取り扱い個数は右肩上がりで10年前からおよそ1.5倍に増加。こちらでも年々ドライバー不足が深刻化していますが、宅配の現場では新たな対策(取り組み)も行われています。

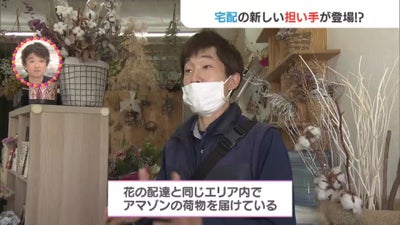

空いた時間でご近所さんに配達

宅配の新サービスに取り組んでいるのは、ネット通販大手のアマゾンジャパン。荷物を届けたこの方は、本業は配送業者ではなく、生花店。花の配達と同じエリア内でアマゾンの荷物を届けています。お店には花と並んでアマゾンの箱がいくつも積まれています。

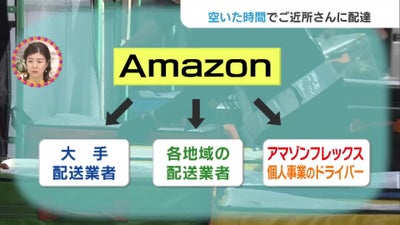

元々アマゾンの宅配は大手配送業者や、地域の配送業者への委託のほか、個人のドライバーと業務委託するアマゾンフレックスと呼ばれる独自の配送システムを構築してドライバーを確保してきました。通常は配送センターからドライバーたちが一軒一軒に配送しますが、「アマゾンハブ・デリバリーパートナー」と呼ばれるこの配送システムは生花店や飲食店、ペットショップなど地域のお店や事務所などが本業の空き時間に届ける配送の新スタイル。こちらのお花屋さんではご夫婦が交替でお花の配達と一緒に荷物を届けることもあります。

去年12月からスタートしたこのプログラムは2015年に始まったもので、スペイン・メキシコに続いて日本が4か国目。徒歩や自転車で届けるということでドライバー不足解消と共に環境にも優しい配達方法ともいえそうです。現在は1日に30~50個ほどの配送を行っているそう。生花店のご主人は「お客さんも知っている顔が配達しているのと全然知らない人が配達するのは安心感も違うと思うので、手助けできたらと思っています」とお話しされていました。

配送ドライバーを悩ませる「再配達」新たなシステムも!

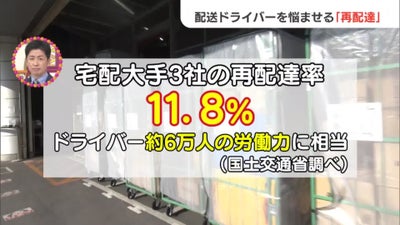

一方、自家用の軽トラックで荷物を配送するアマゾンフレックスのドライバーの悩みのタネが「再配達」。アマゾンだけでなく、宅配大手3社の再配達率は11%を超えていて、10個の荷物のうち1個以上は再配達になるという状態。国交省によると、これは年間6万人のドライバーの労働力に相当すると言われています。

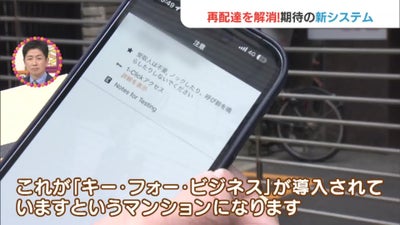

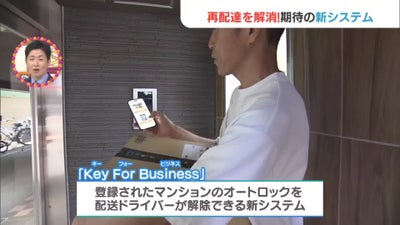

この問題へのアマゾンの取り組みの1つが「置き配」。コロナ禍で置き配に対する理解もだいぶ得られるようになり、再配達削減にもつながります。そして置き配が浸透してきたところで次に行っているのが「キー・フォー・ビジネス」という新しいオペレーション。

「キー・フォー・ビジネス」とは、登録されたマンションのオートロックが解除できるシステム。

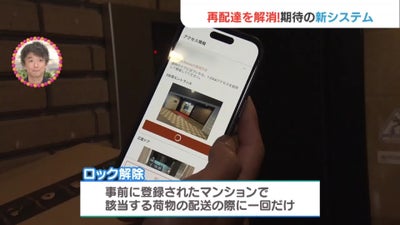

配達ドライバーは全て専用アプリを使って荷物を照合、配送先が不在でもオートロックを解除できるため、置き配ができ再配達する必要がなくなるのです。また、ロック解除ができるのは事前に登録されたマンションで、該当する荷物の配送の際に一回だけとなっているので、セキュリティ面もしっかり管理・運営されています。

マンションの管理会社は「宅配ボックスを設置してきたが、ボックスの数は入居世帯の約2割。この置き配サービスを導入することで非接触での荷物の受け取りが可能となり、(入居者の)利便性の向上にもつながる」ということでした。現在は管理するオートロック付き物件のおよそ1割にあたる62か所のマンションに導入されており、これからも積極敵に取り組んでいきたい、と話していました。

受け取り方の工夫で再配達を防止

そんな中、政府は「受け取りは1回で!」と消費者に呼びかけるキャンペーンを展開。

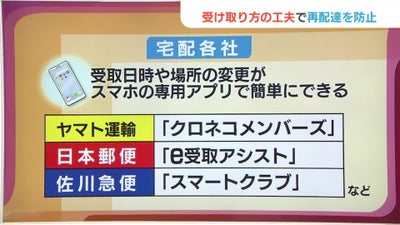

25年度までに再配達率を7.5%程度に引き下げる目標を掲げています。宅配各社も再配達対策に、専用アプリでの受け取り日時や場所の変更がスマホで簡単にできるシステムを運用していて、利用者が1度で受け取りやすい体制整備を進めています。

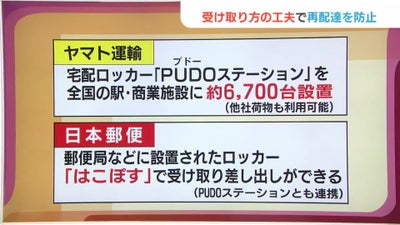

また、ヤマト運輸は合弁会社が運営する宅配ロッカー「PUDO(プドー)ステーション」を全国の駅や商業施設におよそ6700台設置。日本郵便は全国の郵便局などに「はこぽす」を設置して再配達の数を減らしていこうと取り組んでいます。

自分が受け取りやすい方法を指定して「配送が一回で済むように心がける!」。再配達が減ることで配送ドライバーの負担が減るのはもちろん、ひいては早くて安く届けてもらえるといった利便性にもつながるのではないでしょうか?

この記事はいかがでしたか?

リアクションで支援しよう