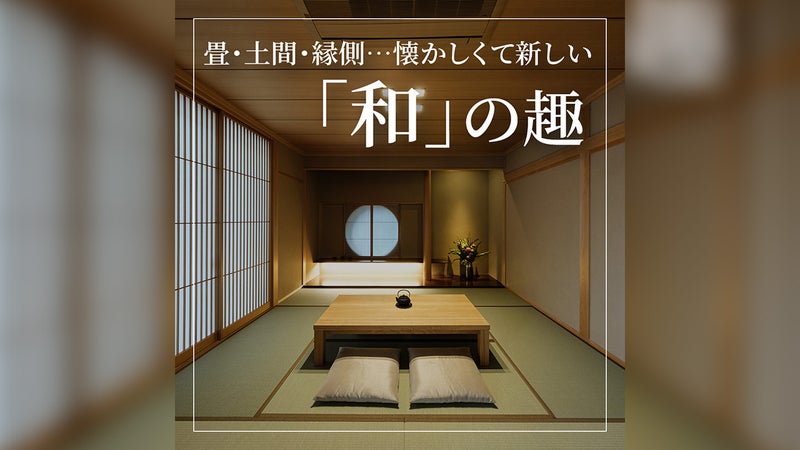

新築の家の間取りを決める時は、効率性や機能性を重視することが多いものです。しかし、懐かしさと新しさが共存する和の趣を家づくりに取り入れることで、ゆったりとした時間が流れる空間で過ごす生活を楽しむことができます。

今回は、和の趣を取り入れた家づくりのメリットや方法についてご紹介します。

「和の趣」を家づくりに取り入れるポイント

.jpg)

どこか心が落ち着く和の趣の空間は、年代を問わず人気があります。

和室のない間取りが流行った時期もありますが、最近は和の趣の魅力が再認識され、新築の家の間取りやインテリアに取り入れるケースが増えてきました。

「和の趣」は和室でなければ出せないわけではありません。全体的にモダンな雰囲気に仕上げる場合でも、要所要所に和を感じさせる色やデザイン、質感を織り交ぜれば自然に和の趣を楽しめます。

和の趣を家づくりに取り入れる時のポイントを2つご紹介します。

自然素材を使う

かつての日本家屋は、自然素材を多用していた点が大きな特徴です。木や石をそのまま使ったり、土を原料として珪藻土や土壁、瓦などに仕上げたりと身近にある自然のものを材料として活用していました。

色や質感、色むら、キズなどをそのまま生かして材料の持つ本来の良さを感じるだけでなく、材料の経年変化を楽しめるのがポイントです。

開放感を出す

外と内の境界線があいまいな点も、かつての日本家屋の特徴です。襖や障子など簡単に動かせて取り外しができる建具や、和室と庭の間に設ける縁側など、部屋を閉め切るのではなく外と内、部屋と部屋がゆるくつながっている状態でした。

和の趣を取り入れた間取りを考える時は、このゆるくつながる心地よい開放感を再現できると、よりリラックスできる空間になります。

プライベートゾーンとして独立した使い方もしたい場合は、3連引き戸など開口幅が大きい建具を採用して、用途に合わせて開閉すると便利です。

「和の趣」を家づくりに取り入れるメリット

.jpg)

和の趣を取り入れた家は、華やかではなくても独特の落ち着きを感じさせます。和の趣を家づくりで生かした時のメリットを3つご紹介します。

粋な雰囲気を演出できる

和の趣というと「古くさい」「地味で目立たない」といった印象を思い浮かべるかもしれませんが、実は意外とモダンな雰囲気に仕上げられることも多いです。

畳や縁側などは和を強く感じさせますが、もう少しさりげなく和の趣を楽しみたいのなら壁を珪藻土で仕上げる、天井を杉板張りにするといった方法もあります。

さらにポイントだけ和の趣を出したいなら、日本の伝統文様をデザインした建具や壁紙を使うのもよいでしょう。正六角形の幾何学模様である亀甲や麻の葉、濃淡の格子を繰り返した模様の市松などはモダンな印象も合わせもっているので、古くささや地味さを感じさせません。

洋風のデザインの中にこうした和の趣がふと見えると、とても粋な印象を与えるのでおすすめですよ。

日本の気候に合わせやすい

近年はやや気候が変わってきたとはいえ、四季があり夏暑く冬寒いというのが日本の気候の特徴です。特に夏は気温の高さに加えて湿気が多く、不快指数が上がりがちですね。

和の趣を取り入れた家づくりでは自然素材を多めに使う傾向が強いため、変動しやすい温度や湿度を適度に調整できるメリットがあります。

自然素材の建材を使うだけでなく、風が通り自然光が入りやすい間取りにすれば、さらに過ごしやすくなるでしょう。

調湿作用がある畳や珪藻土、夏場にひんやりとした空気をつくる打ちっ放しの土間などは日本の気候に適していると言えます。

経年劣化を楽しめる

自然素材を使って和の趣を取り入れた家は、経年劣化を楽しめるというのもメリットです。毎日過ごす中で生まれる色合いの深みや自然な傷といった経年劣化は、まさに家の歴史そのもの。新品には決して出せない味わいがあるのです。

古くなっても飽きがこないのは、和の趣ならではのよさとも言えます。丁寧に手入れをしながら住み続けることで、家への愛着も高まるはずです。

和の趣の演出には欠かせない!家づくりに取り入れたいもの3選

.jpg)

和の趣を取り入れた家づくりは、間取りをプランする段階からしっかり検討することが大切です。和の趣の演出におすすめしたいものをご紹介しますので、ぜひ参考にしてください。

広めの玄関土間

昔の日本家屋における土間は、かなり広く設計されていました。農作業から帰ってきてそのまま台所で調理ができる、収穫した農作物の仕分けや下ごしらえができるといった使い方がされており、家に入らなくてもある程度作業を済ませることができる土間はとても便利なスペースでした。

現代の家では、作業をするスペースというよりゆったりとした印象を与えるという意味で広めの土間は有効です。玄関まわりに余裕が生まれるだけでなく、ベビーカーや子ども用自転車を入れやすい、収納スペースを多く確保できる、窓を設ければ湿気が溜まりにくいなどのメリットも。

グレー系の床タイルで仕上げれば昔の土間と似た雰囲気になり、和の趣がさらに高まるでしょう。

縁側

本来、和室と庭との間に設ける廊下を意味する縁側は、先ほども触れたように開放感を演出するスペースです。居室ではない、庭でもない中立性が特別感を感じさせます。

現代の家では、窓サッシの内側に設ける内縁よりも、窓サッシの外側に設ける外縁が一般的です。ウッドデッキで代用するケースもありますが、軒下から大きく庭にはみ出るように設置する場合は縁側とは似て非なるものなので、和の趣を重視するなら従来の縁側のように軒下にとどまる細長い形状で設計するとよいでしょう。

家の外観が和風なら、縁側の足元に沓脱石(くつぬぎいし)を置くとさらに趣が出るのではないでしょうか。

意匠梁(化粧梁)

昔の日本家屋の象徴的な構造体のひとつが梁です。天井板を張らず、柱の上部に水平に渡した梁を見せるのが一般的な構造でした。

現代の家は2階建てが多く、2階の床を支える梁は基本的に天井板で隠すのが一般的なので、吹き抜け部分を使って意匠梁を設置するのがおすすめです。

開放感が高まる上に、大きな窓を設置できるため自然光がたっぷり入り、日中は室内がかなり明るくなります。木目や節をあえて残した木材を使った意匠梁なら、古民家らしい雰囲気になり和の趣を楽しめるでしょう。

まとめ

和の趣を取り入れた家は、いつまでも飽きない自然素材の魅力を感じながらゆったりと過ごせるのが最大の魅力です。家族の年齢やライフスタイルも考慮しながら、心が和む家づくりのひとつの選択肢にしてみてくださいね。

WRITER

河野 由美子 二級建築士・インテリアコーディネーター・防災備蓄収納1級プランナー

-

住宅設備メーカーや住宅コンサルタント会社、大手ハウスメーカーでの勤務を経て独立。 日常の中に非日常を感じられる空間づくりをコンセプトとし、住宅やオフィス・医療施設・店舗などの設計およびインテリアコーディネートに携わっています。 建築インテリア関連記事の企画執筆や監修業務、研修講師、建築関連資格対策テキスト監修、工務店施工事例集ディレクションなどの実績も多数。

関連リンク

この記事はいかがでしたか?

リアクションで支援しよう

.jpg)