目次

1人で山に入ると死亡・行方不明リスクは2倍になるという統計があります。福岡県では10月末に“気軽に登れる山(標高250メートル)”に入った女性が行方不明になりました。女性は一晩山で過ごし翌日に無事に下山できたものの、改めて単独登山のリスクが浮き彫りになりました。専門家が“圏外でも使える地図アプリ”“登山計画”“蛍光色の服”などの危険を避ける方法を解説します。

下山中に滑落した男性、遭難7日目で・・・

熊本県と宮崎県の境にある標高約1700メートルの国見岳。今年8月、この山で38歳の男性が遭難し、1週間後に救助されました。男性は友人2人と一緒に訪れましたが、登山経験が少なく、迷惑をかけたくないからと、2人と別れて1人で下山。しかし道に迷い、斜面で足を踏み外して滑落してしまったのです。足に大けがをして思うように動けない上、命をつなぐ食料もありませんでした。一時は自分で命を絶つことも考えたという男性。しかし、人生をとも歩んだ家族や友人の存在が死を踏みとどまらせ、気持ちを奮い立たせて迎えた遭難7日目…。

救助隊「よく頑張りましたね」「大丈夫?」「大丈夫」「じゃあ頑張りましょうかね」

“登山道”見落とすとたちまち迷ってしまう事例も

一方、宮崎県にある尾鈴山でも先月16日、1人で登った70代の男性が道に迷いました。男性は自分の携帯電話で遭難したと通報しましたが、発見されるまでに2日間かかり、低体温症で亡くなりました。男性の捜索にあたった消防の担当者はこのように話します。

宮崎県防災救急航空隊・加世田淳隊長「GPSの座標をもとに捜索を実施した。その座標のポイントが3回か4回受信があって、そのたびに20メートル程度ずつ場所が離れていく。発見された位置が急傾斜の崖の下の位置にいらっしゃって上空からはすぐに発見できないような位置にいたので時間がかかった」男性は通報した後も、移動を続けていたのです。さらに、当時の服装も発見には不利でした。

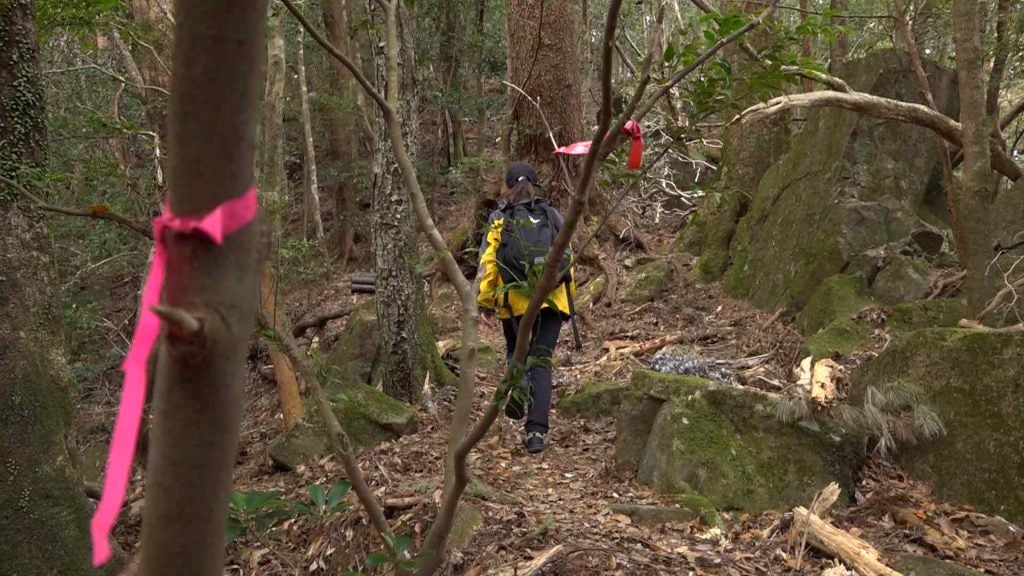

加世田隊長「遭難した男性は上着が黒い上着でした。なかなか確認しづらい。宮崎の山は常緑樹の照葉樹林の山が多いので冬でも葉っぱがついている木が多くて上空からも登山道を確認するのが厳しい」なぜ男性は迷ってしまったのか。現場の山を案内してもらいました。

MRT垣内沙耶記者「本来はこちらが正しい登山道なんですが、別にも道があるように見えるので赤い目印を見逃してしまうと、登山道から離れてしまうおそれがあります」登山道を示す赤い目印が付いているものの、見落として別の方向へ入ってしまうと、たちまち迷ってしまうといいます。登山のリスクに詳しい専門家は…

静岡大学教育学部・村越真教授「行動不能になる状況は1人だろうが複数でいようが、同じように起こりえる。ただ、当然複数だと例えば道がわかりにくいときに相談する、安全側に振った判断ができるようになる可能性がある。1人だとトラブルに巻き込まれそうな状況で復帰する機会が失われることはあると思いますね」

1人登山の死亡や行方不明リスクは2倍

池尻キャスター:

ほんのちょっとした判断が、命が助かるか助からないかの分かれ目になってしまうことを考えると、改めて登山の恐ろしい一面を感じますね。

宮脇キャスター: 警察庁が発表したデータです。去年1年間で登山中に遭難した人のうち、死亡や行方不明といった命に関わる結果になってしまった割合は、単独で登山した場合で13・6%と複数で登った場合と比べて倍以上になっています。

池尻キャスター: まわりに人がいなかったら、誰も助けてくれない、通報してくれない可能性もありますよね。

宮脇キャスター: そうしたリスクを踏まえて、山に登る人たちがどんな備えをしているのか取材しました。

福岡県筑紫野市と太宰府市にまたがる人気の登山スポットの宝満山。絶好の山日和になった2日、登山道の入り口でどのような安全対策をとっているか聞きました。

宮脇キャスター: 警察庁が発表したデータです。去年1年間で登山中に遭難した人のうち、死亡や行方不明といった命に関わる結果になってしまった割合は、単独で登山した場合で13・6%と複数で登った場合と比べて倍以上になっています。

池尻キャスター: まわりに人がいなかったら、誰も助けてくれない、通報してくれない可能性もありますよね。

宮脇キャスター: そうしたリスクを踏まえて、山に登る人たちがどんな備えをしているのか取材しました。

福岡県筑紫野市と太宰府市にまたがる人気の登山スポットの宝満山。絶好の山日和になった2日、登山道の入り口でどのような安全対策をとっているか聞きました。

4人組の女性「5~6人で登る。1人で行ってもし何かあったら。山は暗くなるのが早い、4時くらいには下りる」 夫婦「イレギュラーなことがあるので、けがしたとき用のもの、縛るもの、食べ物を入れている。事前準備はかなりしている。登山計画書を自分で作って持って行く」中には、神戸から来たという登山を始めたばかりの人もいました。

登山歴1年の男性「YouTubeを見て登山を覚えた。大体1人で登る。GPSで電波拾って、自分の位置が分かるアプリは持っている。行くとダメな道があって、それたと思ったら戻ってこれる。山の中では孤独になりがちだし、何かあったときにあそこでこんな人おったなとか。みなさん頭下げたり、大きな声で『おす』って言ったりします」

1人登山には“圏外でも使える地図アプリ”“登山計画”“蛍光色の服”

池尻キャスター:

「YAMAP」のように携帯の電波の圏外でも使えるアプリも出てきていて、実際に宝満山で使っているという方もいたそうです。

本田キャスター:

登山で危険な目にあわないようにするための注意点です。まず、自分の体力や技術に見合った山を選ぶこと。そして、事前に地図や登山ルートを見て登山計画を立てることも大切です。また、服装は原色や蛍光色など目立つものを選んだ方がいいそうです。

本田キャスター:

登山で危険な目にあわないようにするための注意点です。まず、自分の体力や技術に見合った山を選ぶこと。そして、事前に地図や登山ルートを見て登山計画を立てることも大切です。また、服装は原色や蛍光色など目立つものを選んだ方がいいそうです。

次に、道に迷ったりけがをしたりした場合、無理に動き回らず体力を温存することが大切です。携帯の電波が届く地点から動かずにいたことで、救助につながったケースもあるそうです。そのうえで、見つけてもらうために捜索ヘリに鏡で光を反射させたりカメラのフラッシュをたいたりするのも有効だということです。

宮脇キャスター: 九州の紅葉はこれから本番を迎えますが、その山の見どころだけでなく、どんな危険があるのかもあらかじめ知った上で、秋の登山を楽しんでもらいたいと思います。

本田キャスター:

登山で危険な目にあわないようにするための注意点です。まず、自分の体力や技術に見合った山を選ぶこと。そして、事前に地図や登山ルートを見て登山計画を立てることも大切です。また、服装は原色や蛍光色など目立つものを選んだ方がいいそうです。

本田キャスター:

登山で危険な目にあわないようにするための注意点です。まず、自分の体力や技術に見合った山を選ぶこと。そして、事前に地図や登山ルートを見て登山計画を立てることも大切です。また、服装は原色や蛍光色など目立つものを選んだ方がいいそうです。

次に、道に迷ったりけがをしたりした場合、無理に動き回らず体力を温存することが大切です。携帯の電波が届く地点から動かずにいたことで、救助につながったケースもあるそうです。そのうえで、見つけてもらうために捜索ヘリに鏡で光を反射させたりカメラのフラッシュをたいたりするのも有効だということです。

宮脇キャスター: 九州の紅葉はこれから本番を迎えますが、その山の見どころだけでなく、どんな危険があるのかもあらかじめ知った上で、秋の登山を楽しんでもらいたいと思います。

この記事はいかがでしたか?

リアクションで支援しよう