日本で高齢化と共に加速する少子化は、待ったなしの課題となっている。元サンデー毎日編集長・潟永秀一郎さんが、2月14日、RKBラジオ『立川生志 金サイト』に出演し「少子化は戦争よりも確実に国を滅ぼす要因。伝統に基づく価値観も大切だが、変革が必要な部分もある」とコメントした。

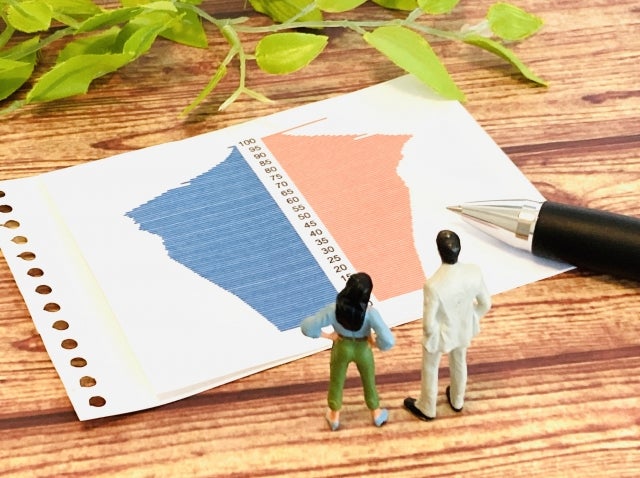

出生率の歴史的推移と現状

出生率=正確には「合計特殊出生率」と言いますが、これは、統計上、一人の女性が一生の間に産む子供の数で、おおよそ2を下回ると、人口が減っていきます。厚生労働省の人口動態統計などによると、大正時代から戦前まではおおむね4人から5人で推移し、つまり4、5人が平均値ですから、きょうだい7、8人も珍しくありませんでした。

戦後は、団塊の世代(昭和22年から24年生まれ)で4を超え、昭和30年代から40年代まではおおむね2人以上を維持していました。それが1975年(昭和50年)に1.91となってからは2を回復することなく、平成になった1989年には、出産が敬遠される丙午(ひのえうま)で過去最低だった1966年(昭和41年)の1.58を下回る1.57となり、「1.57ショック」と言われました。これは、「団塊の世代」が全員40代になり、当時の出産年齢をほぼ超えた影響が大きいとされます。ただ、それでも出生数=生まれた子供は124万人でした。

それが2016年に初めて100万人を割り込み、ここからさらに年4%平均で減り続けて、おととし2023年はおよそ76万人。そして去年、2024年はついに70万人を切り、68万5千人と推計されています。

出生率だけを見ると、2005年に「1.26ショック」と言われた落ち込みを見せたものの、2016年から18年は1.4台で1990年代の水準にあり、15年後(2040年)の推計値も1.43です。ただ、一人の女性が生涯に産む子供の数は維持したとしても、そもそも産む人=若い女性の人口が減り続けていますから、子どもの数が減るのは当然です。

婚姻数と出生数の関係

数字の話ばかりで恐縮ですが、もう一つ、大事なデータがあります。それは「婚姻数」です。日本で、結婚するカップルが最も多かったのは1972年。およそ110万組がゴールインしました。それが、おととし2023年はおよそ47万5千組。半分以下です。日本では婚外子=結婚せずに生まれる子供の割合が1~2%しかないため、婚姻数が減れば、それだけ出生数も減ります。だから、合計特殊出生率が1.43で同じ1996年と2017年で、出生数は120万人と95万人で2割も違うわけです。

では、未婚率が上がったのはいつからなのか? 顕著に表れるのはバブル崩壊後です。バブル経済末期の1990年、男性の未婚率はおよそ5.6%でした。それが10年後の2000年には12.6%と2倍以上に急増し、2010年には20.1%と、初めて2割を超えました。この間、何が起きたかというと、企業の採用抑制に伴う就職難(氷河期とも言われました)と、非正規労働の増加です。90年当時、男性就業者の8.8%だった非正規の割合が2010年には18.8%になり、未婚率とほぼ同じ上昇カーブを描いています。厚労省調査によると、正社員と非正規社員の収入には、年収ベースでおよそ1.8倍の差があります。

これがどう結婚に影響するのか、シビアな数字があります。総務省の就業構造基本調査の所得データで、それによると、男性の平均的初婚年齢の30代前半で、既婚者の平均年収がおよそ506万円なのに対して、未婚者は377万円。およそ130万円の差がありました。30代全体で見ても、男性は年収が高いほど既婚率や「恋人あり」の割合が上がる傾向があるのに対し、女性は年収との相関関係は見られず、つまり、20代から30代男性の収入を増やさなければ、出生数以前に婚姻数が増えず、子どもの数は増えないということです。

少子化対策の必要性

ここまで何が言いたいかというと、少子化は50年前、出生率が2を切った昭和50年代から始まっていて、そこに政府は有効な対策を打ってこなかったということ。そして、有効な対策は出生率だけを見ていてもあまり意味がなく、それ以前に婚姻数を増やすなど多角的な対策が必要だ、ということです。

いま政府が打ち出す少子化対策は、保育や教育の無償化をはじめとして、子育て中の人や、既に結婚している人に向けた施策が中心で、出生率の上昇には寄与するかもしれません。が、先ほど言った通り、そもそも若年人口が減る中、せめて婚姻数が増えなければ子どもの数は増えません。実際に数字を当てはめてみると分かりやすく、おととし2023年に生まれた子供の数はおよそ76万人、亡くなった人は158万人でしたから、人口減を食い止めるには、出生率を2倍以上の2.5に増やさなければならない計算です。1世帯に3人前後の子どもがいる時代って、日本では昭和20年代ですから、戻れるわけありませんよね。

むしろ、子育て支援のために税負担などが増えれば、若年層の手取りは減って、さらに結婚を遠ざけかねません。国民所得のうち税金と社会保障費用が占める割合を「国民負担率」と言いますが、50年前の1975年(昭和50年)当時およそ26%だったのが、去年は45%。この間の婚姻数の推移と逆の相関関係にあって、このデータを見る限り20代から30代の税負担などを減らす方が、婚姻数=ひいては生まれる子供の数を増やすのには有効かもしれません。もちろん子育て支援が不要だと言っているのではなく、片方だけではダメだということです。「手取りを増やす」と訴え、所得税の控除額引き上げなどを公約した国民民主党の支持率が、特に若年層で高いのは、こうした背景もあるでしょう。

選択的夫婦別姓制度の議論も注目されるべき

また、結婚のハードルが高いなら、それを下げる施策も考えるべきだと思います。これは以前もお話ししましたが、G7(先進7か国)で最も出生率が高いフランスにはPACS(パックス)という制度があって、簡単に言うと国が「事実婚」を認め、結婚したカップルとほぼ同じ権利や保障を与えるものです。日本では婚外子(結婚しているカップル以外で生まれる子供)は全体の1~2%ですが、フランスでは64%と多数派で、これはPACSを選ぶカップルが多いためです。

出産費用も、公立なら授業料も高校まで原則無料といった金銭的支援にとどまらないフランスの取り組みは大いに参考にすべきだと思いますが、世界で唯一、夫婦がどちらかの姓しか選べない「夫婦同姓」で、若年層ほど賛成意見が多い「選択的夫婦別姓制度」すら導入できない国では、夢物語なんでしょうか。

最後に、少し前ですが、2022年12月に毎日新聞に載った、大変興味深い記事を紹介します。ソ連の崩壊やトランプ政権の誕生などを“予言”したことで知られるフランスの歴史学者、エマニュエル・トッド氏と、日本の歴史学者、與那覇潤(よなは・じゅん)氏の対談です。

この中で、トッド氏は世界で最も少子化が進み、2022年に0.78となった韓国をはじめ、0.87だった台湾や、急激に少子化が進む中国など、日本を含む東アジア各国の共通項として「儒教」を挙げ、こう話しました。

「(これらの)国の夫婦は、親の老後の世話をまず心配し、科挙(中国で1300年にわたって続いた厳しい官僚登用試験ですね)の伝統を引く、激しい受験競争の教育負担も恐れる。それが出生率の低さの背景でしょう」と。そして、與那覇氏が「日本では今、台湾有事が起きたら、企業が中国での生産拠点を失い、経済危機になるという議論が盛んです」と水を向けると、トッド氏は「戦争なんて、ばかげています。それよりも東アジアは共通の問題、すなわち出生率低下への対策に、共に取り組んでいくべきだと思います」と答えました。

戦争より確実に国を亡ぼすのは、少子化による人口減少だという真理と、背景に2000年を超す儒教の家族観=子の教育は親の責務であり、親孝行が子の責務である=という考え方がある、という指摘は、重く受け止めました。伝統に基づく価値観や美徳は大切にすべきだと私も思いますが、そこにこだわり過ぎるとどうなるのか、考えさせられます。さて、選択的夫婦別姓制度の国会論議は、どうなるんでしょう。注目しています。

この記事はいかがでしたか?

リアクションで支援しよう