メディアへの批判は近年強まっているが、人々に直接話を聞き、真実に迫る取材は本来とても面白く、やりがいのあるものだ。制作者たちが放送局の系列の垣根を越えて続けている勉強会がある。RKB毎日放送の神戸金史解説委員長ら、福岡の有志が2006年から続けてきた。2025年1月に開かれた勉強会の様子を、2月18日放送のRKBラジオ『田畑竜介 Grooooow Up』で紹介した。

福岡から九州・沖縄に範囲を拡大

1月25日(土)~26日(日)、「九州沖縄メディア・フォーラム」という、ドキュメンタリー番組の勉強会を、私たち福岡の放送局にいる制作者が中心になって開催しました。九州・沖縄から、2日間で延べ140人(オンライン28人を含む)が参加した、大きなイベントです(公益財団法人放送文化基金が助成)。

元々、よいドキュメンタリー番組を作るスキルを上げることを目的に、福岡にある放送局が系列の垣根を越えて、他局の番組を見たり、他局の人たちに「自分がどうしてこういう番組を作ったか」を説明し、質問にできるだけ応じたりする「福岡メディア批評フォーラム」を、2006年からこれまで53回開いてきました。

会場はNHK福岡放送局、300インチの大きなスクリーンがあるホールです。その大画面に自分の作品が映ると、「うわー、すごい! これを自分が作ったのか!?」という感じになります。勤務が終わって平日の夜に集まって、1時間番組を観て質疑応答。時間が足りないので、居酒屋に移って議論を続けます。

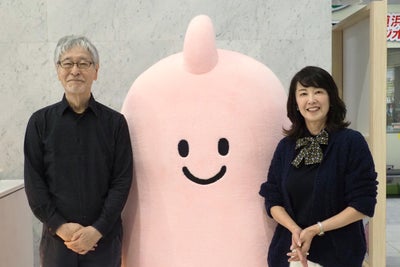

今回は、九州・沖縄に範囲を広げて参加者を集め、ゲストも招きました。ノンフィクション作家の堀川惠子さんです。

堀川惠子さん:1969年、広島県生まれ。広島テレビの記者を経て、田原総一朗スペシャル「BC級戦犯124通の遺書」(2007年、テレビ朝日系列)、ETV特集「永山則夫100時間の告白~封印された精神鑑定の真実~」(2012年、NHK)などを次々と制作。著書に『死刑の基準一「永山裁判」が遺したもの』(講談社ノンフィクション賞)、『裁かれた命―死刑囚から届いた手紙』(新潮ドキュメント賞)、『原爆供養塔―忘れられた遺骨の70年』(大宅壮一ノンフィクション賞、『狼の義 新犬養木堂伝』(林新氏と共著)など。

他局のライバルが成長しても構わない

主催した「福岡メディア批評フォーラム」の代表、九州朝日放送(KBC)の臼井賢一郎さんのあいさつです。

KBC臼井賢一郎解説委員長:みなさん、こんにちは! 九州・沖縄の制作者が集まって、率直に話し合う機会が設けられたことを、大変喜ばしく思っています。日常的なニュースをやるミニ番組から、30分のドキュメンタリー、そして60分番組。存分にテレビの凄みを感じる場になると思っています。堀川惠子さんは元々テレビのご出身。全部知り尽くしてらっしゃる方とのディスカッションもできる、非常に貴重な機会ですし、確かなものをそれぞれが感じ取って、それを落とし込む作業を日常に持っていくことができれば、本当にいい機会になると思います。素晴らしい2日間にできればと思います。

僕らの活動は局の垣根を越えているのです。ライバルとなるディレクターがどんどん成長していくかもしれない。それも含めて、福岡のドキュメンタリーシーンの底上げになるんじゃないかと続けてきて、今回はエリアを拡大しました。

「ミニ番組」部門は、各系列からニュースの企画リポートを上映。KBC『天才ひょっとこ少年』、テレビ西日本(TNC)の『大晦日の救急病棟』など、5分間の番組を観て、制作者が堀川さんと話し、会場からの質問も受け付けます。

「30分番組」は、NHKザ・ライフ『ルポ警固公園 ~私の声を聴いてほしい~』。そして、メインとなる1時間の「特集番組」は、KBC『軽バンガール ~私がこの道を進むワケ~』で、軽バンに乗って移動しながら暮らしている20代の女性を追いかけた番組を上映しました。

制作した記者と堀川惠子さんのやりとり

今回選んだ番組は「非の打ちどころのない、良い番組」ではなく、「議論の題材となる番組」を選んでいます。博多祇園山笠で死亡事故が起きた1年後、どんな安全対策を施して祭りを開催したのか、RKBの土橋奏太記者がニュースで取材した映像を題材にしました。

RKB報道部 土橋奏太記者:最初は(山笠関係者との)関係作りとして、他愛ない話をしました。でも反応はやっぱり、メディアに敏感な感じ。ちょっと冷たいような感じではあったので、他にも山笠の前にいろんなやることがあり「その取材をさせてください」というような形で関係作りをしていったという形です。

堀川惠子さん:こうして観ると、やっぱりすごい迫力ですね。先方との緊張感もあるし、「なるほど、そういう厳しい中で人間関係を築いて撮ったんだな」と思っていました。これって地方局にいると「逃れられない」というか、「逃してはならない」というか。どうしても、事件や事故が起きて、検証して、やっぱりメディアとしてはきついことも言わなきゃいけないけれども、言いっ放しじゃだめですよね。地方の民放が、視聴者との信頼関係を築きながら、経営を続けていくことに直結すると思うんですけれども、それだけ厳しい取材をして、多分報道でいろいろやってきて、暗い部分を取材せずに「今年こんなにうまくいきました」というのでも良かったわけじゃないですか。そうじゃなくて、やっぱりあえて真正面勝負をしようと思ったのは?

土橋:ネガティブな部分をそのままにしておいて、数年後にまた同じような事故が起きたら「何のための祭りなんだろう」ということにもなりかねないので、そこはやっぱり一視聴者、市民としてもちゃんと密着して、「どのぐらい本気で考えているのか」を自分自身が知りたかった、というのはありました。

堀川:去年厳しい取材をした局で、なおかつ山笠担当として、あえてそこに入っていった勇気を、本当に心からたたえたいと思います。

取材する喜び、表現する意味を考える

堀川さんからも、会場からも、「こうしたらいいんじゃないか」「ああしたらいいんじゃないか」と、いろいろな意見が出てきます。ある作品について、こんな言い方もされました。

堀川:今日拝見した映像よりも、今のお話が、すごく面白かったです。すごく大事なテーマの、一番末端のところを触っているんだけど、何となく全体像も見えてこないし、何が問題なのかということをどこかでなるべく早めに見せて、その一つの課題をどう解決するか。つまり、視聴者がこの何分間かの番組を見続けるための構造が、ちょっとできてなかったという印象があるんですよね。すごく大事な問題なのに。

「制作者からの説明が映像より面白い」と言われたら、非常につらいですよね。でも、堀川さんはもちろんほめてもいるので、愛のムチみたいな感じでした。若手の記者やディレクターに、ほめるところはほめて、厳しく言うところは言って、それを題材にみんなが議論する、そんな熱い会議になりました。懇親会でも、堀川さんの前に人だかりができました。ちょっとでも話を聞いて「どんな意見をいただけるだろうか」と、みんなものすごく熱くて。

こうした取り組みは、あまり世の中には知られていないと思うのですが、メディアにいて、取材をする喜びを感じたり、表現することの意味を考えたり。それを忘れず、日々考えながらやっていかなきゃいけないということを、参加者140人みんなが考えたはずです。私は「やってよかった」と思いました。引き続き、「福岡メディア批評フォーラム」は開催していくつもりです。福岡からいい番組がいっぱい生まれたらいいなと思っています。

筆者(RKB神戸金史)

この記事はいかがでしたか?

リアクションで支援しよう

この記事を書いたひと

神戸金史

報道局解説委員長

1967年、群馬県生まれ。毎日新聞に入社直後、雲仙噴火災害に遭遇。福岡、東京の社会部で勤務した後、2005年にRKBに転職。東京報道部時代に「やまゆり園」障害者殺傷事件を取材してラジオドキュメンタリー『SCRATCH 差別と平成』やテレビ『イントレランスの時代』を制作した。現在、報道局で解説委員長。