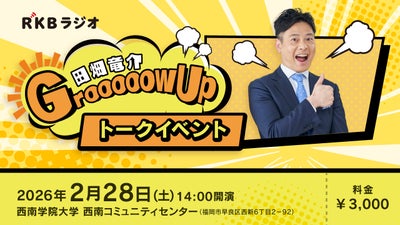

先週末、ロシアのプーチン大統領が復活祭に合わせて停戦を表明したものの、ウクライナ、ロシア双方から攻撃が継続されたとの主張が飛び交う中、新たな波紋が広がっています。それは、中国人男性が傭兵としてロシア軍に加わっていたというもの。先日、ウクライナで捕虜となった中国人兵士が記者会見を行いました。東アジア情勢に詳しい、元RKB解説委員長で福岡女子大学副理事長の飯田和郎さんが4月21日、RKBラジオ『田畑竜介 Grooooow Up』に出演し、この問題の背景を解説しました。

勧誘はTik Tok経由、戦場での現実は「騙された」

アメリカのトランプ前大統領が、ウクライナ戦争の責任はゼレンスキー大統領にあると発言し、国際社会に衝撃が走りました。アメリカが当事国であるウクライナを抜きにしてロシアとの交渉を進めようとする一方で、事態は進展を見せていません。そのような状況下で、中国人傭兵問題が浮上してきたのです。

ウクライナ政府の主導により、キーウで2人の中国人兵士の記者会見が開かれました。彼らはロシア軍の一員として戦闘に参加し、ウクライナ軍に拘束された捕虜です。

先週14日、国内外の多くのメディアが注目する中、20代と30代の2人の兵士が現れ、中国語で語り、その内容は英語に翻訳されて報道陣に伝えられました。日本のメディアは彼らの顔にぼかしを入れましたが、欧米のメディアは顔を隠すことなく、フルネームや出身地とともに報道しています。

会見で2人は、中国政府との関係を明確に否定。中国国内の動画投稿アプリ「Tik Tok」で見つけた勧誘動画に応募したと証言しました。兵士の数を確保したいロシアと、中国人仲介業者の存在が示唆されます。彼らは、前線の戦闘ではなく後方支援業務だと説明を受け、日本円で月額30万円から40万円の報酬に惹かれたといいます。

しかし、ロシアに渡ると現実は大きく異なりました。十分な訓練も受けずに、ウクライナ東部の激戦地ドネツク州に投入され、部隊内では監視下に置かれ、中国にいる家族との連絡も許されなかったそうです。戦場では後退もできず、与えられた自動小銃でウクライナ軍と戦うことを強いられました。2人は、「ロシアに騙された。中国へ帰りたい」と訴え、捕虜交換による帰国を希望しています。

ウクライナの狙いと中国の不快感

ウクライナがこのタイミングで中国人捕虜の記者会見を開いた背景には、ロシアの非人道的な行為をアピールし、対ロ圧力の強化と支援を求める狙いがあると考えられます。特に、関係がぎくしゃくしているとされるトランプ大統領へのメッセージという側面もあるでしょう。

一方、中国はアメリカとの対立からロシアに一定の理解を示す立場を取っています。ロシアもまた、アメリカやEUとの対立が続く中で、中国を重要なパートナーと位置づけています。

西側の制裁を受けるロシアから中国への原油輸出が増加するなど、ウクライナ戦争は中国にとって経済的なメリットも生んでいます。そのような状況下で、ロシア軍に参加した中国人傭兵が公にされたことは、表向き「中立」の立場をとる中国にとって非常に不愉快な事態でしょう。

中国人捕虜の記者会見翌日、中国外務省の定例会見で、ウクライナの通信社記者からこの問題に関する質問が投げかけられました。報道官は「状況を確認中だ」と回答し、中国人であること自体は否定しませんでした。

その上で、「我々は関係各方面に求める。中国の客観的かつ、公正な立場を正確に理解し、政治的な駆け引きをせず、いたずらに騒ぎ立てないように求める」と述べました。

この発言は、ロシア軍の中国人兵士は中国当局が送り込んだという見方を牽制する意図があると見られます。中国は、トランプ大統領の保護主義的な政策に反発する国際社会を味方につけたいと考えていますが、この中国人傭兵問題がその協調姿勢を崩すことを懸念しているのでしょう。

「ウクライナ問題で、中国はロシアに近い立場にある」というイメージが広がるのを避けたいという思惑も働いていると考えられます。

ゼレンスキー大統領の新たな爆弾発言

さらに、中国が対応を迫られる新たな事態が起ころうとしています。ゼレンスキー大統領が、「中国がロシアに武器を供給しているとの情報を得た」「中国は、ロシア国内で、大砲や火薬など兵器を製造している」と発言したのです。

中国はロシアへの軍事支援を否定していますが、もしこの情報が事実であれば、事態はロシア軍に加わった中国人兵士の問題をはるかに超える重大な局面を迎えることになります。

ゼレンスキー大統領は、今週中にその詳細を明らかにすると予告しており、その内容次第では、米中間の対立がさらに激化する可能性も否定できません。劣勢のウクライナが、中国人捕虜の公表に続き、中国とロシアの関係を暴くことで、新たな一手となるのか。今週の動きは、中国の動向を注視する上で非常に重要なものとなるでしょう。

この記事はいかがでしたか?

リアクションで支援しよう

この記事を書いたひと

飯田和郎

1960年生まれ。毎日新聞社で記者生活をスタートし佐賀、福岡両県での勤務を経て外信部へ。北京に計2回7年間、台北に3年間、特派員として駐在した。RKB毎日放送移籍後は報道局長、解説委員長などを歴任した。2025年4月から福岡女子大学副理事長を務める。