目次

繰り返す記録的大雨...世界で注目される洪水対策「グリーンインフラ」とは?

「グリーンインフラ」という言葉をご存知ですか?

グリーンインフラとは、国土の適切な管理や質の高いインフラの整備を推進し、自然共生社会を実現することを目指す取り組みのことです。

グリーンインフラには、3つの要素があります。

1.「防災・減災・国土強靱化

2.「地域振興・地方創生」

3.「生態系・環境保全」

グリーンインフラとは、国土の適切な管理や質の高いインフラの整備を推進し、自然共生社会を実現することを目指す取り組みのことです。

グリーンインフラには、3つの要素があります。

1.「防災・減災・国土強靱化

2.「地域振興・地方創生」

3.「生態系・環境保全」

水害からまちを守る方法とは

今、世界的に注目されている「グリーンインフラ」の中で今回は、"水害から街を守るための対策"について紹介します。

水害から街を守るためにはまず、植物が根付いた土に雨水を吸収させることが重要です。それによって街に水があふれるのを防ぐことができるのです。

ここ数年、日本でも季節外れの台風や豪雨による甚大な被害が起きています。雨が激しさを増す原因として地球温暖化が挙げられますが、中でも世界各国で進む都市化が被害をより深刻にしている原因の一つと考えられています。

道路の舗装などが整備され都市化が進むことで、私たちの生活の利便性は向上したのですが、一方で地面に吸収されなくなった雨水が下水道や川に直接流れ込んでしまい、豪雨の際に河川の氾濫などが起こります。

水害から街を守るためにはまず、植物が根付いた土に雨水を吸収させることが重要です。それによって街に水があふれるのを防ぐことができるのです。

ここ数年、日本でも季節外れの台風や豪雨による甚大な被害が起きています。雨が激しさを増す原因として地球温暖化が挙げられますが、中でも世界各国で進む都市化が被害をより深刻にしている原因の一つと考えられています。

道路の舗装などが整備され都市化が進むことで、私たちの生活の利便性は向上したのですが、一方で地面に吸収されなくなった雨水が下水道や川に直接流れ込んでしまい、豪雨の際に河川の氾濫などが起こります。

ニューヨーク市の試み

そんな中、都市水害に悩まされ続けてきたアメリカ・ニューヨークでは10年前からこの「グリーンインフラ」計画を打ち出し、街に緑を増やす取り組みが進められています。

例えば、それまでアスファルトがむき出しだった道路脇の側溝を緑化させ、一見、何の変哲もなく見える花壇を設置することで、道路に降った雨水が流れ込む構造をつくったのです。

九州大学・島谷幸宏特命教授にそのメカニズムを教えていただきました。「降った雨をなるべく土の中にとめ置いて、土の底まで浸透させる。つまり、昔の水の循環に戻してあげることで洪水を防ぐことができます。これが今、世界中で行われている取り組みです」。

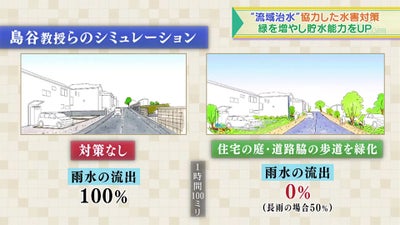

島谷教授らの研究チームは様々な「グリーンインフラ」の効果についてシミュレーションしており、その研究でわかったことがいくつかあります。

その一つに、住宅街を緑化することにより、雨水が下水道に流失せず災害級の雨が降り続いた場合でも被害を半減できることです。「グリーンインフラのコストは安く、対策のスピードもみんなが協力すれば早い。外国の大都市はグリーンインフラによって洪水対策をしようという方向に変わってきています」。

都市の緑化政策は、アメリカだけでなく、世界有数の都市でも進められている対策なのです。

例えば、それまでアスファルトがむき出しだった道路脇の側溝を緑化させ、一見、何の変哲もなく見える花壇を設置することで、道路に降った雨水が流れ込む構造をつくったのです。

九州大学・島谷幸宏特命教授にそのメカニズムを教えていただきました。「降った雨をなるべく土の中にとめ置いて、土の底まで浸透させる。つまり、昔の水の循環に戻してあげることで洪水を防ぐことができます。これが今、世界中で行われている取り組みです」。

島谷教授らの研究チームは様々な「グリーンインフラ」の効果についてシミュレーションしており、その研究でわかったことがいくつかあります。

その一つに、住宅街を緑化することにより、雨水が下水道に流失せず災害級の雨が降り続いた場合でも被害を半減できることです。「グリーンインフラのコストは安く、対策のスピードもみんなが協力すれば早い。外国の大都市はグリーンインフラによって洪水対策をしようという方向に変わってきています」。

都市の緑化政策は、アメリカだけでなく、世界有数の都市でも進められている対策なのです。

福岡県のグリーンインフラの試み

私たちの住む福岡県では、「50年に一度の雨」と警戒を呼び掛ける大雨特別警報が5年連続で発表されました。福岡県は、毎年のように浸水被害に見舞われており、行政による河川改修といったハード対策だけでは被害を食い止められなくなっています。

こうした中、昨年より国は新たな対策「流域治水」をはじめました。「流域治水」とは行政が行うハード対策だけではなく、河川流域に暮らすみんなが協力して行おうという水害対策のことです。

こうした中、昨年より国は新たな対策「流域治水」をはじめました。「流域治水」とは行政が行うハード対策だけではなく、河川流域に暮らすみんなが協力して行おうという水害対策のことです。

市民が取り組む「流域治水」、樋井川テラスの活動

国内でいち早くこの「流域治水」を行ったのが、福岡市城南区を流れる"樋井川"の流域です。樋井川は、12年前の2009年、大雨により氾濫し、福岡市城南区を中心に流域の広いエリアの住宅が水に浸かりました。

この水害の後に島谷教授は、地域住民らと共に樋井川の治水対策を検討。河川改修だけに頼らず、流域全体で対策に取り組む"流域治水"の実践を福岡県などに提言し、ハード対策に加え、ため池などを活用して街全体の貯水能力を高めるなどの流域治水対策が盛り込まれました。

この「流域治水」に市民レベルで参加し、「グリーンインフラ」を実践しているのが樋井川沿いの地域コミュニティカフェ"樋井川テラス"です。樋井川テラスがおこなった「流域治水」の試みの一例として、これまで屋根の上に降った雨が下水道にそのままに流れていることに注目し、雨どいを切って雨水をバケツで受け、タンクの中に溜めて、たまった雨水を活用して庭をつくったというものがります。

この庭を"雨庭=レインガーデン"と呼んで、地域住民が協力し洪水を抑制しました。このタンクにためた雨水は、災害などで水道が止まったときには、生活用水の一部を代用することもできます。また、ウッドデッキの下や駐車場は、もともとアスファルトで舗装されていましたが、砂利や土に変えて雨水が浸透するようにしました。こうすることで下水管や川に流れていた雨水の50%ほどを抑制することができるのです。

この他にも樋井川沿いの住民と共に進めている「流域治水」には、樋井川流域の106世帯の住宅に雨水タンクを設置したり、福岡大学のグラウンドを雨水が浸透する仕組みに改良したりと、様々な取り組みが行われています。

この水害の後に島谷教授は、地域住民らと共に樋井川の治水対策を検討。河川改修だけに頼らず、流域全体で対策に取り組む"流域治水"の実践を福岡県などに提言し、ハード対策に加え、ため池などを活用して街全体の貯水能力を高めるなどの流域治水対策が盛り込まれました。

この「流域治水」に市民レベルで参加し、「グリーンインフラ」を実践しているのが樋井川沿いの地域コミュニティカフェ"樋井川テラス"です。樋井川テラスがおこなった「流域治水」の試みの一例として、これまで屋根の上に降った雨が下水道にそのままに流れていることに注目し、雨どいを切って雨水をバケツで受け、タンクの中に溜めて、たまった雨水を活用して庭をつくったというものがります。

この庭を"雨庭=レインガーデン"と呼んで、地域住民が協力し洪水を抑制しました。このタンクにためた雨水は、災害などで水道が止まったときには、生活用水の一部を代用することもできます。また、ウッドデッキの下や駐車場は、もともとアスファルトで舗装されていましたが、砂利や土に変えて雨水が浸透するようにしました。こうすることで下水管や川に流れていた雨水の50%ほどを抑制することができるのです。

この他にも樋井川沿いの住民と共に進めている「流域治水」には、樋井川流域の106世帯の住宅に雨水タンクを設置したり、福岡大学のグラウンドを雨水が浸透する仕組みに改良したりと、様々な取り組みが行われています。

一人一人ができるグリーンインフラを実践しよう

記録的な大雨が当たり前となった今、社会全体で街を守る取り組みが求められています。

島谷教授はこのような地域住民と行政、学界の連携による活動を高く評価されています。「国が流域治水の取り組みを始める以前から私たちは、この活動を始めましたが、いよいよこういうモデルが役に立つ時代が来たと思っています。グリーンインフラは小さな取り組みですが、いろんな人たちが参加しながら知恵を出し合い活動することで、温暖化問題を苦しんでやるのではなく、持続可能なSDGsの時代にふさわしい洪水対策を考えていきたい」。 と話されました。

「治水対策」と聞くと行政がやることだと捉えてしまいますが、地域住民が緑を作る「グリーンインフラ」は、自分事として取り組める策です。企業の駐車場の周りを植えこみにしたり、家にプランターを置くことも、すぐにでもできる対策のひとつです。

待ってはくれない地球の環境破壊、温暖化、今すぐに自分ができる事を考え、私たち一人一人ができる大雨対策を行い、少しでも災害を減らす助けになればいいですね。

タダイマ! 毎週月~金曜 ごご3時40分

タダイマ! 毎週月~金曜 ごご3時40分

島谷教授はこのような地域住民と行政、学界の連携による活動を高く評価されています。「国が流域治水の取り組みを始める以前から私たちは、この活動を始めましたが、いよいよこういうモデルが役に立つ時代が来たと思っています。グリーンインフラは小さな取り組みですが、いろんな人たちが参加しながら知恵を出し合い活動することで、温暖化問題を苦しんでやるのではなく、持続可能なSDGsの時代にふさわしい洪水対策を考えていきたい」。 と話されました。

「治水対策」と聞くと行政がやることだと捉えてしまいますが、地域住民が緑を作る「グリーンインフラ」は、自分事として取り組める策です。企業の駐車場の周りを植えこみにしたり、家にプランターを置くことも、すぐにでもできる対策のひとつです。

待ってはくれない地球の環境破壊、温暖化、今すぐに自分ができる事を考え、私たち一人一人ができる大雨対策を行い、少しでも災害を減らす助けになればいいですね。

2021年9月13日放送

タダイマ! 毎週月~金曜 ごご3時40分

タダイマ! 毎週月~金曜 ごご3時40分この記事はいかがでしたか?

リアクションで支援しよう