福岡県で日本酒をアレンジして新ジャンルの酒「クラフトサケ」として輸出を目指す取り組みが活発化している。背景にあるのは国内の厳しい参入障壁だ。

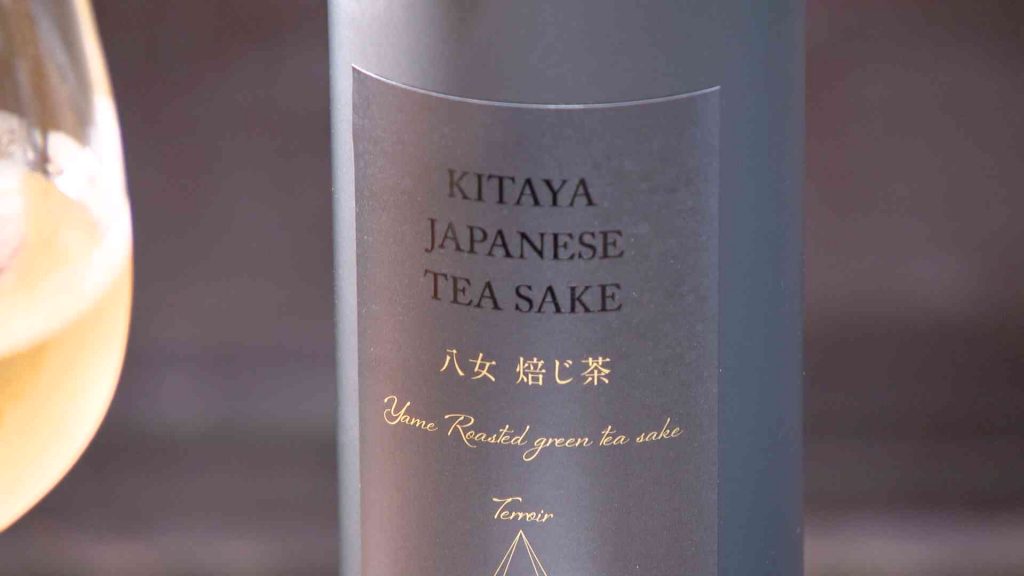

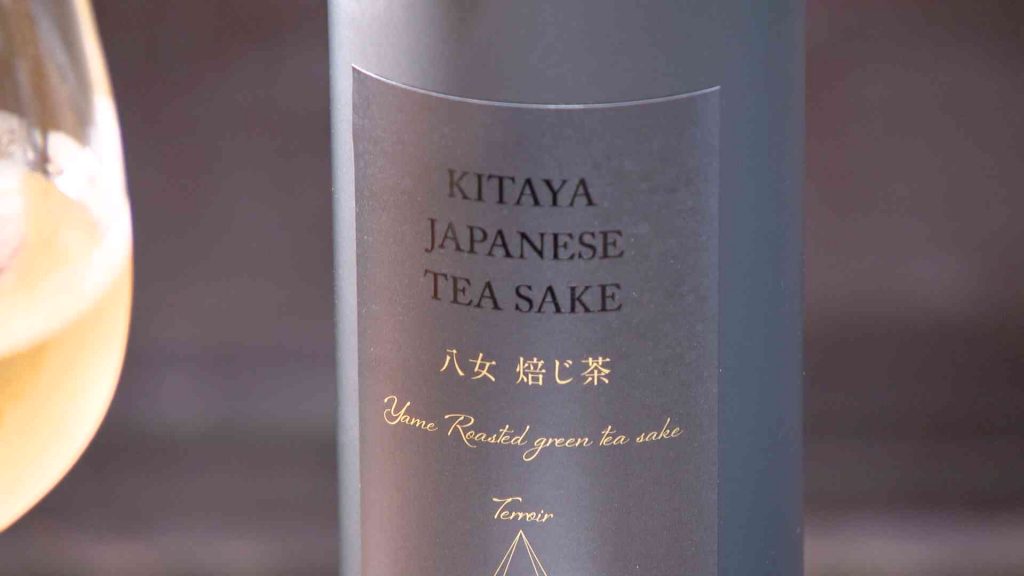

新たな日本酒は造れずとも、茶やフルーツと掛け合わせて創意工夫した“醸造酒”が次々に生まれている。茶をゆっくりと低温の日本酒で抽出した「TEA・SAKE」は、酒蔵と組んで生産量を増やそうとしている。

新たな日本酒は造れずとも、茶やフルーツと掛け合わせて創意工夫した“醸造酒”が次々に生まれている。茶をゆっくりと低温の日本酒で抽出した「TEA・SAKE」は、酒蔵と組んで生産量を増やそうとしている。

ローカルファーストxこだわりの抽出時間

日本酒とお茶、それぞれのクオリティを最大限に引き出すため、抽出時間や温度、量などの緻密なデータをとりながら約1年半かけて完成させた。取材した日は、5度前後の冷蔵庫の中で300本分を造っていた。

高橋さん「飲んだときに香りだけじゃなくて味わいもしっかりと造っていきたいので、ゆっくり低温で抽出しています。あせらず、じっくり、ゆっくりと」

高橋さん「飲んだときに香りだけじゃなくて味わいもしっかりと造っていきたいので、ゆっくり低温で抽出しています。あせらず、じっくり、ゆっくりと」

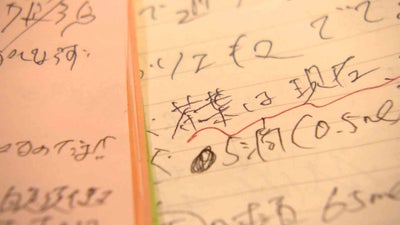

ノートに書き込まれた“レシピ”試行錯誤の末

高橋さんがノートを見せてくれた。「玉露」や「煎茶」などのインデックス付箋が貼られ、細かく書き込まれている。茶葉と酒の量の配分を試行錯誤し、その都度テイスティングした経緯が見てとれる。“5滴”という記述もある。ほんのわずかな違いが味を変える。

とりわけ出来の善し悪しを左右するのは、日本酒に漬け込んだ茶葉を取り除くタイミングだという。高橋さんが「茶葉をあげましょう」と口火を切った。茶葉が取り除かれ現れた黄金色のそれがTEA・SAKEだ。蔵元の木下宏太郎社長と意見を交わす。

「文句なしでしょう」「色も完璧」「しっかりうま味もある、大丈夫です」

記者も試飲した。ほうじ茶の香ばしい香りが口に広がる一方、みずみずしい日本酒の甘みも感じられた。

TEA・SAKEの生産目標は初年度が3000本。福岡市内の百貨店に卸す。2年目からは生産量を増やし、蔵元の喜多屋の販路にのせて海外展開も視野に入れる。

蔵元・木下社長「楽しくやりがいのあるプロジェクトでした。八女から生まれて福岡を代表する商品に時間をかけて育てられたらと感じています」

高橋さん「日本中に広め、世界にも羽ばたいてほしいです。TEA・SAKEが日本文化や“日本のもの”を伝えるチャンスです」

とりわけ出来の善し悪しを左右するのは、日本酒に漬け込んだ茶葉を取り除くタイミングだという。高橋さんが「茶葉をあげましょう」と口火を切った。茶葉が取り除かれ現れた黄金色のそれがTEA・SAKEだ。蔵元の木下宏太郎社長と意見を交わす。

「文句なしでしょう」「色も完璧」「しっかりうま味もある、大丈夫です」

記者も試飲した。ほうじ茶の香ばしい香りが口に広がる一方、みずみずしい日本酒の甘みも感じられた。

TEA・SAKEの生産目標は初年度が3000本。福岡市内の百貨店に卸す。2年目からは生産量を増やし、蔵元の喜多屋の販路にのせて海外展開も視野に入れる。

蔵元・木下社長「楽しくやりがいのあるプロジェクトでした。八女から生まれて福岡を代表する商品に時間をかけて育てられたらと感じています」

高橋さん「日本中に広め、世界にも羽ばたいてほしいです。TEA・SAKEが日本文化や“日本のもの”を伝えるチャンスです」

厳しい「参入障壁」の中で創意工夫

国内で新たに日本酒を製造するのは事実上、不可能だ。国税庁が清酒製造免許の新規発行を原則として認めていないからだ。消費量が減る中で参入を認めてしまうと過当競争が起き、税収の確保が難しくなってしまうというのが大きな理由だ。

輸出に特化することで免許要件を緩和する措置が去年4月に始まったものの、輸入先を確保していることなどが求められ、依然として簡単に参入できるわけではない。

こうした厳しい参入障壁にも関わらず、“酒どころ”の福岡では新しいジャンルの酒造りを模索する動きが活発だ。日本酒ではなく“その他の醸造酒”として「クラフトサケ」を打ち出すことは1つの打開策になっている。

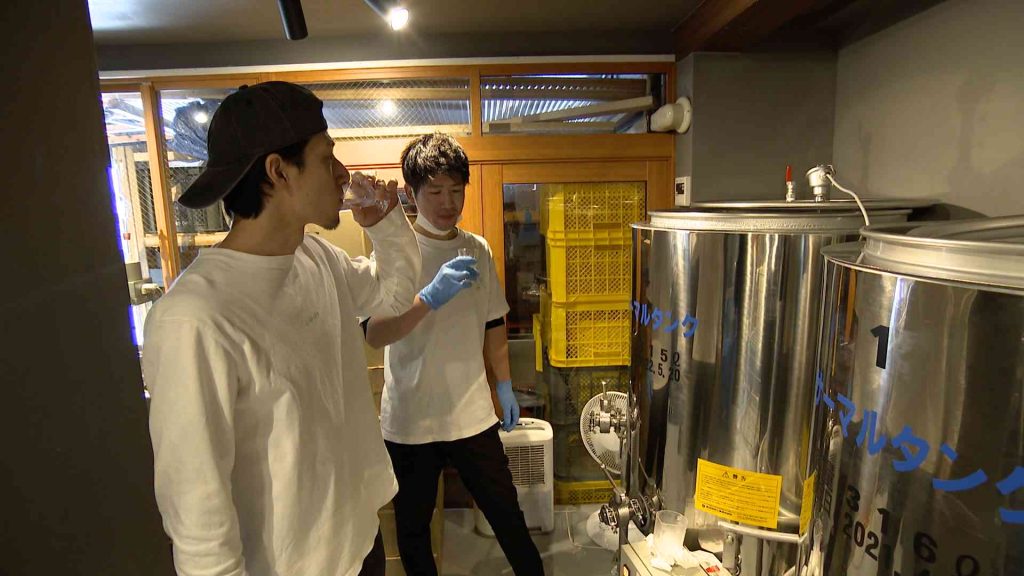

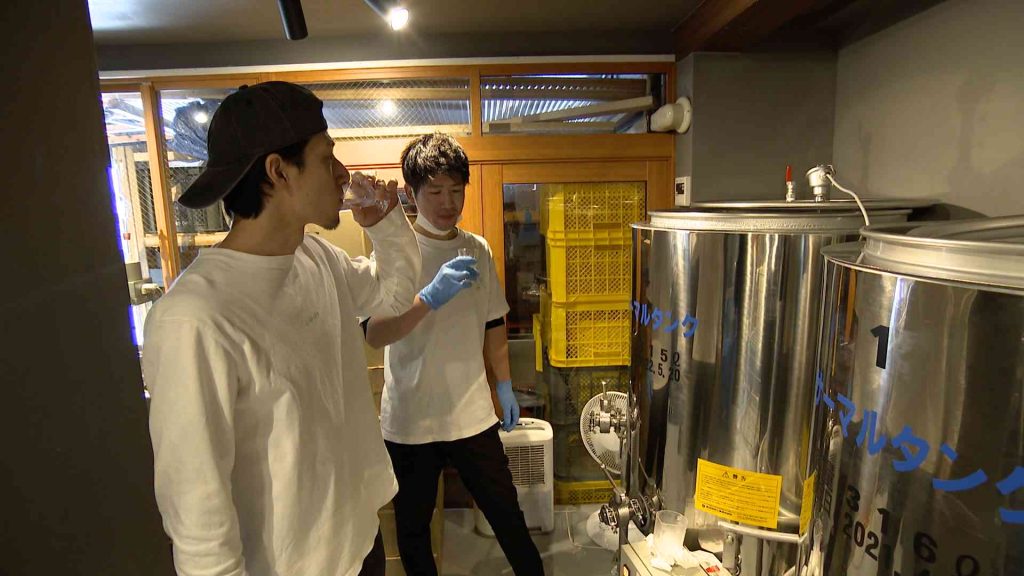

福岡市中央区のマンションの1階にバーを併設する醸造所がある。店の入口は木がふんだんに使われている。バーカウンターを抜けてさらに奥に進むと、そこには銀に輝く円柱状の容器が何本も並んでいた。その脇でTシャツ姿の若い男性2人が立っている。柳生光人さん(29)と穴見峻平さん(29)だ。石川県や新潟県などで修行を積んだ2人が試作品の感想を出し合っている。

「うまいです」「りんごの香りもしっかり出とるね」「お米の甘みもあるし、りんごの甘みもあるしバランスがとれています」「100点です」

こちらも“ローカルファースト”だ。日本酒の製造技術をベースに、発酵過程で福岡県産のフルーツやハーブを加えた酒がまもなく誕生しようとしている。

輸出に特化することで免許要件を緩和する措置が去年4月に始まったものの、輸入先を確保していることなどが求められ、依然として簡単に参入できるわけではない。

こうした厳しい参入障壁にも関わらず、“酒どころ”の福岡では新しいジャンルの酒造りを模索する動きが活発だ。日本酒ではなく“その他の醸造酒”として「クラフトサケ」を打ち出すことは1つの打開策になっている。

福岡市中央区のマンションの1階にバーを併設する醸造所がある。店の入口は木がふんだんに使われている。バーカウンターを抜けてさらに奥に進むと、そこには銀に輝く円柱状の容器が何本も並んでいた。その脇でTシャツ姿の若い男性2人が立っている。柳生光人さん(29)と穴見峻平さん(29)だ。石川県や新潟県などで修行を積んだ2人が試作品の感想を出し合っている。

「うまいです」「りんごの香りもしっかり出とるね」「お米の甘みもあるし、りんごの甘みもあるしバランスがとれています」「100点です」

こちらも“ローカルファースト”だ。日本酒の製造技術をベースに、発酵過程で福岡県産のフルーツやハーブを加えた酒がまもなく誕生しようとしている。

イタリアで経験したショッキングなことが転機に

2人は中学時代のサッカー部の同級生だった。酒造りを始めたのはサッカー強豪国のイタリアで経験したある“間違い”が関係している。

LIBROM柳生光人社長「イタリアの飲食店に行って『ジャパニーズサケ』を頼んだら紹興酒が出てきたんです。それがすごくショックでしたが、まだまだイタリアでは日本酒市場の伸びしろがあると思いました。それが人生をかけてやろうと思ったひとつのきっかけです」

新型コロナの影響でイタリアでの醸造計画が進まないなか、まずは福岡から自分たちお酒を広めようと日々酒造りに取り組んでいる。

柳生社長「1日でも早くイタリアに行って日本酒を造りたいので、世界に発信できるようになりたいです」

穴見さん「イタリアでの酒造りが最終目標なので、目標はずっとおいしい酒を造り続けることだけですね」

福岡の魅力を詰め込んだ新しいジャンルのお酒が世界に羽ばたこうとしている。

LIBROM柳生光人社長「イタリアの飲食店に行って『ジャパニーズサケ』を頼んだら紹興酒が出てきたんです。それがすごくショックでしたが、まだまだイタリアでは日本酒市場の伸びしろがあると思いました。それが人生をかけてやろうと思ったひとつのきっかけです」

新型コロナの影響でイタリアでの醸造計画が進まないなか、まずは福岡から自分たちお酒を広めようと日々酒造りに取り組んでいる。

柳生社長「1日でも早くイタリアに行って日本酒を造りたいので、世界に発信できるようになりたいです」

穴見さん「イタリアでの酒造りが最終目標なので、目標はずっとおいしい酒を造り続けることだけですね」

福岡の魅力を詰め込んだ新しいジャンルのお酒が世界に羽ばたこうとしている。

この記事はいかがでしたか?

リアクションで支援しよう