宮崎市の山の中で、水の浄化の研究に取り組む団体がある。 地域に安全な水を供給しようと2014年に発足した「みやざき水づくり研究会」だ。

その母体は、海外の途上国で水の浄化に取り組んできたNPO法人「アジア砒素ネットワーク」で、海外で培ってきた技術やノウハウを国内外の上水道が普及していない地域に生かそうと、 大学や水道局と協力しながら研究を進めてきた。 研究の中で水浄化の基本としているのは、「生物ろ過」方式。ろ過装置の上澄みにできた 微生物の膜を活用して水の汚れを取り除き、きれいにするもので、電気を使わないためコストも安く、 メンテナンスも簡単な方式として知られる。

上水道が行き届かない地域では、現在も沢などからパイプで水を引き、鳥獣のフンなどに含まれる大腸菌に汚染されたり、大雨で水が濁ったりすることもある。 この「生物ろ過」方式を技術発展させることで、そうした地域に安全でおいしい水を簡単に供給できるようにしたい! と研究会のメンバーは意気込む。

熊本地震では断水や水の濁りといった事態が発生し、水供給の重要性が見直される中、 海外から里帰りした安全・簡単な浄水器は地域の水問題を解決することができるのか。

その母体は、海外の途上国で水の浄化に取り組んできたNPO法人「アジア砒素ネットワーク」で、海外で培ってきた技術やノウハウを国内外の上水道が普及していない地域に生かそうと、 大学や水道局と協力しながら研究を進めてきた。 研究の中で水浄化の基本としているのは、「生物ろ過」方式。ろ過装置の上澄みにできた 微生物の膜を活用して水の汚れを取り除き、きれいにするもので、電気を使わないためコストも安く、 メンテナンスも簡単な方式として知られる。

上水道が行き届かない地域では、現在も沢などからパイプで水を引き、鳥獣のフンなどに含まれる大腸菌に汚染されたり、大雨で水が濁ったりすることもある。 この「生物ろ過」方式を技術発展させることで、そうした地域に安全でおいしい水を簡単に供給できるようにしたい! と研究会のメンバーは意気込む。

熊本地震では断水や水の濁りといった事態が発生し、水供給の重要性が見直される中、 海外から里帰りした安全・簡単な浄水器は地域の水問題を解決することができるのか。

<取材先データ>

会社名:宮崎大学(宮崎の水づくり研究会)

担当者:友松 重樹 助教

住所:宮崎県宮崎市学園木花台西1-1

電話:0985-58-7111

HP:http://www.miyazaki-u.ac.jp/

会社名:宮崎大学(宮崎の水づくり研究会)

担当者:友松 重樹 助教

住所:宮崎県宮崎市学園木花台西1-1

電話:0985-58-7111

HP:http://www.miyazaki-u.ac.jp/

取材後記

取材を始める前に降った大雨で、アクシデントが発生!浄化装置の取水ホースが流され、中は泥水だらけに・・・。 汚れた砂利を洗い、装置を再整備するところからの取材スタートとなりました。 限られた期間で生き物はどこまで成長するか、そして浄化装置はうまく機能するのか・・・。

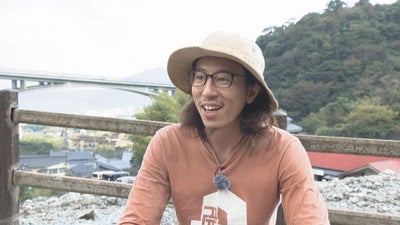

不安が胸をよぎる中、装置はわずか1週間で水中の大腸菌のほとんどを取り除くほどの効果を見せ、 あらためて目に見えない微生物のパワーに驚かされました。 取材した友松さんは本来、水の浄化とは全くかけ離れたエンジンシステムの研究が専門。 幼いころからバイクなどのエンジンを分解し、組み立てていたそうです。 微生物の力を使って水を浄化する「緩速ろ過方式」は、 すでに開発から200年近く経過した“古い技術”ですが、 友松さんはシステム的にまだまだ改良の余地があるといいます。 これも機械の設計を専門に研究している友松さんだからこその視点なのかもしれません。

「やると決めたからには、使う人に喜んでもらえるようなものをつくりたい」という言葉に、 この研究にかける友松さんの技術者としての思いを感じました。 低コストで省エネ。 自然と共生しながら安全な水をつくる「緩速ろ過方式」の可能性は、世界的な環境問題や経済問題に対する一つの解決策として注目されています。

宮崎の水づくり研究会が設立されて2年。実用化も近いということで、完成の暁には、あらためてこの装置で浄化された“おいしい”水を味わいたいと思います。

担当:MRT宮崎放送 横山 豪

この記事はいかがでしたか?

リアクションで支援しよう