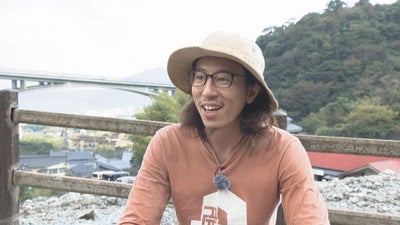

昔から日本人が好んで食べる「うなぎの蒲焼」。 しかし近年、養殖に使われる稚魚「シラスウナギ」の漁獲量が激減している。 このままでは、うなぎの値段が高騰し、蒲焼が私たちの食文化から消えかねない。 そこで立ち上がった男がいた。鹿児島でうなぎを養殖する牧原養鰻の牧原博文社長(49)だ。

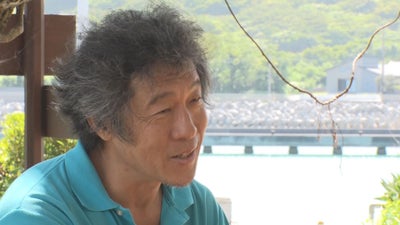

牧原社長が目をつけたのは、何とナマズ。日本では日常、食卓に上る食材ではないが、 世界的には最も養殖されている魚の一つだという。実際にナマズを養殖してみると、 うなぎと同じ施設で育てられることが分かった。強力な助っ人も登場した。 近畿大学の有路昌彦教授(41)がナマズの研究に取り組んでいたのだ。

牧原社長は近大とタッグを組んで世界で初めて「うなぎ味のナマズ」に挑戦。 試行錯誤の連続だったが、うなぎの養殖技術を応用し、ナマズの泥臭さを抑え、 うなぎの味に近づけた。まだ数は少ないが、土用の丑の日は、近畿大学が運営する東京や大阪の飲食店でメニューに登場。客をうならせた。

また大手スーパーでも店頭に並び、ついに食卓デビューした。「うなぎ味のナマズ」は、?うなぎの救世主となるか。ウナギ王国鹿児島で、?ナマズの養殖に奮闘する牧原社長の挑戦を紹介する。

<取材先データ>

会社名:牧原養鰻

住所:鹿児島県肝属郡東串良町岩弘1437

電話:0994―63―2297

うなぎ味のナマズ取り扱い店?※要予約

会社名:うなぎ太郎

住所:鹿児島県曽於郡大崎町永吉8371

電話:0994-63-3515

牧原社長が目をつけたのは、何とナマズ。日本では日常、食卓に上る食材ではないが、 世界的には最も養殖されている魚の一つだという。実際にナマズを養殖してみると、 うなぎと同じ施設で育てられることが分かった。強力な助っ人も登場した。 近畿大学の有路昌彦教授(41)がナマズの研究に取り組んでいたのだ。

牧原社長は近大とタッグを組んで世界で初めて「うなぎ味のナマズ」に挑戦。 試行錯誤の連続だったが、うなぎの養殖技術を応用し、ナマズの泥臭さを抑え、 うなぎの味に近づけた。まだ数は少ないが、土用の丑の日は、近畿大学が運営する東京や大阪の飲食店でメニューに登場。客をうならせた。

また大手スーパーでも店頭に並び、ついに食卓デビューした。「うなぎ味のナマズ」は、?うなぎの救世主となるか。ウナギ王国鹿児島で、?ナマズの養殖に奮闘する牧原社長の挑戦を紹介する。

<取材先データ>

会社名:牧原養鰻

住所:鹿児島県肝属郡東串良町岩弘1437

電話:0994―63―2297

うなぎ味のナマズ取り扱い店?※要予約

会社名:うなぎ太郎

住所:鹿児島県曽於郡大崎町永吉8371

電話:0994-63-3515

取材後記

ウナギ王国鹿児島。私が生まれ育った大隅半島は特にウナギの養殖が盛んです。

その大隅半島、東串良町で養殖されているのが、「うなぎ味のナマズ」。

誕生した背景には、ウナギの稚魚「シラスウナギ」の不漁、 そしてそれに伴った価格の高騰がありました。共に開発した牧原養鰻・牧原さんと、近畿大学・有路教授には、

「ウナギの資源を守らないといけない」という共通の思いがありました。

まだ、養殖するナマズの数は少ないですが、

これから量産化し、低価格での販売を目指しています。

これからも、私たち日本人が大好きな「かば焼き」の食文化を守るため、

ナマズが救世主になるように見守り続けていきたいと思います。

ちなみに、私も「うなぎ味のナマズ」をいただきました。

感想は、「かば焼きのしっぽ部分はウナギ。 頭に近い部分は白身魚に近いのかな」でした。

味わってみないと分からない?!この感想。 皆さんにも味わっていただきたいです。

その大隅半島、東串良町で養殖されているのが、「うなぎ味のナマズ」。

誕生した背景には、ウナギの稚魚「シラスウナギ」の不漁、 そしてそれに伴った価格の高騰がありました。共に開発した牧原養鰻・牧原さんと、近畿大学・有路教授には、

「ウナギの資源を守らないといけない」という共通の思いがありました。

まだ、養殖するナマズの数は少ないですが、

これから量産化し、低価格での販売を目指しています。

これからも、私たち日本人が大好きな「かば焼き」の食文化を守るため、

ナマズが救世主になるように見守り続けていきたいと思います。

ちなみに、私も「うなぎ味のナマズ」をいただきました。

感想は、「かば焼きのしっぽ部分はウナギ。 頭に近い部分は白身魚に近いのかな」でした。

味わってみないと分からない?!この感想。 皆さんにも味わっていただきたいです。

担当:MBC南日本放送 柳原 志穂

この記事はいかがでしたか?

リアクションで支援しよう