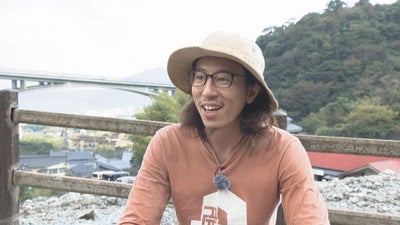

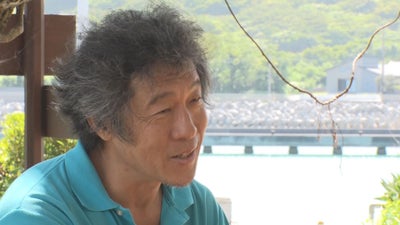

熊本県荒尾市で日本刀をつくる松永源六郎さん(68)。松永さんは、刀匠になって38年。これまでおよそ千本の日本刀をつくってきた。松永さんは、自宅敷地内にまつった製鉄の神に安全を祈願したあと、松炭で熾した1400度の火で真っ赤な「玉鋼」を板状にたたいては折り返し何度も何度も鍛錬していく。

一さおの刀をつくるのに15日はかかる。けがややけどはつきもの。刀鍛冶には強靭な精神力が必要だ。松永さんの日本刀の鉄の材料は、有明海の砂鉄だ。 海が近く、すぐ近くに林もあるこの地区は、奈良・平安時代から製鉄が盛んだった。完成した日本刀は、藁を使って試し切りをする。松永さんは、真剣を使う古武道の「小岱山斬試」の宗家でもある。この「小岱山斬試」は、日本のほか、イギリスやフィリピンにも弟子がいる。そして、刀づくり、試し斬りは一般に公開しており、外国人にも好評だ。飛び散る火花の中で鉄を鍛える松永さんの仕事はまさにクールジャパン。彼らは興味津々だ。

里海と里山の恵みによって生み出される日本刀。松永さんはこれからも、全国に、世界に、その素晴らしさを伝え続ける。

<取材先データ>

★日本刀製作:松永日本刀剣鍛錬所

刀匠:松永源六郎

住所:荒尾市川登1907-80

TEL :0968-68-2250

美術館:島田美術館

住所:熊本市西区島崎4-5-28

電話:096-352-4597

開館時間:10:00~17:00/火曜日閉館(祝日の場合開館)

※展示替え、館の都合により休館することもあります

入館料:大人700円 大学・高校生400円( 小・中学生 200円

一さおの刀をつくるのに15日はかかる。けがややけどはつきもの。刀鍛冶には強靭な精神力が必要だ。松永さんの日本刀の鉄の材料は、有明海の砂鉄だ。 海が近く、すぐ近くに林もあるこの地区は、奈良・平安時代から製鉄が盛んだった。完成した日本刀は、藁を使って試し切りをする。松永さんは、真剣を使う古武道の「小岱山斬試」の宗家でもある。この「小岱山斬試」は、日本のほか、イギリスやフィリピンにも弟子がいる。そして、刀づくり、試し斬りは一般に公開しており、外国人にも好評だ。飛び散る火花の中で鉄を鍛える松永さんの仕事はまさにクールジャパン。彼らは興味津々だ。

里海と里山の恵みによって生み出される日本刀。松永さんはこれからも、全国に、世界に、その素晴らしさを伝え続ける。

<取材先データ>

★日本刀製作:松永日本刀剣鍛錬所

刀匠:松永源六郎

住所:荒尾市川登1907-80

TEL :0968-68-2250

美術館:島田美術館

住所:熊本市西区島崎4-5-28

電話:096-352-4597

開館時間:10:00~17:00/火曜日閉館(祝日の場合開館)

※展示替え、館の都合により休館することもあります

入館料:大人700円 大学・高校生400円( 小・中学生 200円

取材後記

ルパン三世の石川五右衛門「斬鉄剣」よろしく、日本刀はほんとうに弾丸でも切れるらしい・・・。

そのくらいの知識しかなかった私ですが、「折れず、曲がらず、よく斬れる」日本刀はさすが千数百年の歴史と同様、奥深いものでした。

基本は武器です。それも、おそらく世界最高峰の強靭で完成された武器です。

それでいて、美しいのですから、平安時代からの日本のものづくり、レスペクト! 日本全国で刀匠は、およそ200人ほどいるそうです(熊本は6人)。

今回、刀の製作工程をいろいろ見せていただいたのですが、刀匠の技は超絶です。 例えば鍛錬をするときの炎の温度は1400度、それを松永さんは色で判断します。 山吹色になって火花がぱちぱち出始めるのだそうです。

焼き入れは800度、これは刀があずき色になるところを見極めるのだとか。 温度が高いと組織が荒れて切れない刃ができあがり, 温度が低いと焼きが甘くてナマクラになる。 その差は10度前後だそうです。

面白いと思ったのは、砂鉄を使うこと。 日本古来のたたら製鉄で木炭の炭素を鉄の中に入れた玉鋼を作るのが重要なんです。 炭素が入った鋼は熱を加えると柔らかくなり加工をすることができます。

折り返し鍛錬は、炭素を均一にする意味もあります。炭素が入ることで、焼きを入れた時に刀は固くなり、模様も入る。 すべての工程の一つ一つに意味があるんです。ちなみに刀1本作るのにおよそ30kgの砂鉄が必要だそうです。 そして、最後は、日本刀 世界にとどまらず、宇宙へ!今まで知っているつもりで知らなかった日本刀の魅力をお伝えできれば幸いです。

そのくらいの知識しかなかった私ですが、「折れず、曲がらず、よく斬れる」日本刀はさすが千数百年の歴史と同様、奥深いものでした。

基本は武器です。それも、おそらく世界最高峰の強靭で完成された武器です。

それでいて、美しいのですから、平安時代からの日本のものづくり、レスペクト! 日本全国で刀匠は、およそ200人ほどいるそうです(熊本は6人)。

今回、刀の製作工程をいろいろ見せていただいたのですが、刀匠の技は超絶です。 例えば鍛錬をするときの炎の温度は1400度、それを松永さんは色で判断します。 山吹色になって火花がぱちぱち出始めるのだそうです。

焼き入れは800度、これは刀があずき色になるところを見極めるのだとか。 温度が高いと組織が荒れて切れない刃ができあがり, 温度が低いと焼きが甘くてナマクラになる。 その差は10度前後だそうです。

面白いと思ったのは、砂鉄を使うこと。 日本古来のたたら製鉄で木炭の炭素を鉄の中に入れた玉鋼を作るのが重要なんです。 炭素が入った鋼は熱を加えると柔らかくなり加工をすることができます。

折り返し鍛錬は、炭素を均一にする意味もあります。炭素が入ることで、焼きを入れた時に刀は固くなり、模様も入る。 すべての工程の一つ一つに意味があるんです。ちなみに刀1本作るのにおよそ30kgの砂鉄が必要だそうです。 そして、最後は、日本刀 世界にとどまらず、宇宙へ!今まで知っているつもりで知らなかった日本刀の魅力をお伝えできれば幸いです。

担当:RKK熊本放送 山本 眸古

この記事はいかがでしたか?

リアクションで支援しよう