真田三代…祖父・真田幸隆、父・真田昌幸、息子の真田信之と信繁(幸村)。戦国時代に詳しい人には説明は不要でしょう。で、徳川方についた信之さんが繋いだ真田家は、代々松代藩主として松代を治めます。その松代藩の藩校が1855(安政2)年に開校していて、それがそのままの姿で今も残っているのです。

「廃藩置県後は小学校としてずっと使われ、昭和28年に国の史跡に指定され、その後も地域の学校として使われていたのです。地域の中で活用され続けていた文化財なんです。」と、案内してくださった長野市立博物館・学芸員の野村駿介さん。ゆえに、松代のお年寄りは「文武学校で授業を受けてた」という方がいらっしゃるし、今も、入口の黒門で松代小学校の入学式や卒業式の記念撮影をするのが恒例なんだそうです。

そして全体が、見学する私達が当時の使われ方を体感できるように工夫がなされていて、楽しい!

講堂や事務室・職員室・給食室などの機能を併せ持つ施設「文学所」。

お殿様が優秀な生徒をチェックすることもあったようです。

文学所に限らず、殿様使用エリアは廊下も畳敷きになってたり、天井が高くいたが張られていたり、床面も隣と段差があったり、壁の色味が違ったり…。

いわゆる教室に当たる「東序」「西序」。今は、机の上のタブレットで文武学校クイズに答える体験ができます。これがまた、難しい!

弓術所は今も弓道場として弓道の大会が開催されたり、地域の弓道練習に使われているそうです。立派な梁がむき出しの作りです。しかし、矢のキズあとの中には江戸時代のモノもあったりして…。

どーんと広い「槍術所」は、数々の時代劇映画やドラマの撮影に使われています。

元々「柔術所」だったところは、なぜか「砲術体験ができる場所」になっています。元々の目的と同じ内容にしてあるはずなのに…?実はもとは畳が敷いてあって柔道の稽古をする場所だったそうですが、松代藩は幕末、戊辰戦争直前には砲術=鉄砲・大砲の訓練に力を入れていたのだそう。「必ず稽古をするように」との藩からの強い御達しが出てるくらい力を入れていたとのこと。戊辰戦争の頃になると、「もう柔道の稽古をしている場合じゃない!」となり、柔術所は鉄砲の弾を作る場所に改装されてしまいました。で、その事実に倣って、当時松代藩が力を入れていた銃の稽古を、実際の銃と同じ重さ、同じ打ち方で体験する施設になっているのです。戦国時代の火縄銃、幕末にアメリカから輸入したスペンサー銃、小型の大砲である臼砲の3つが体験できます。

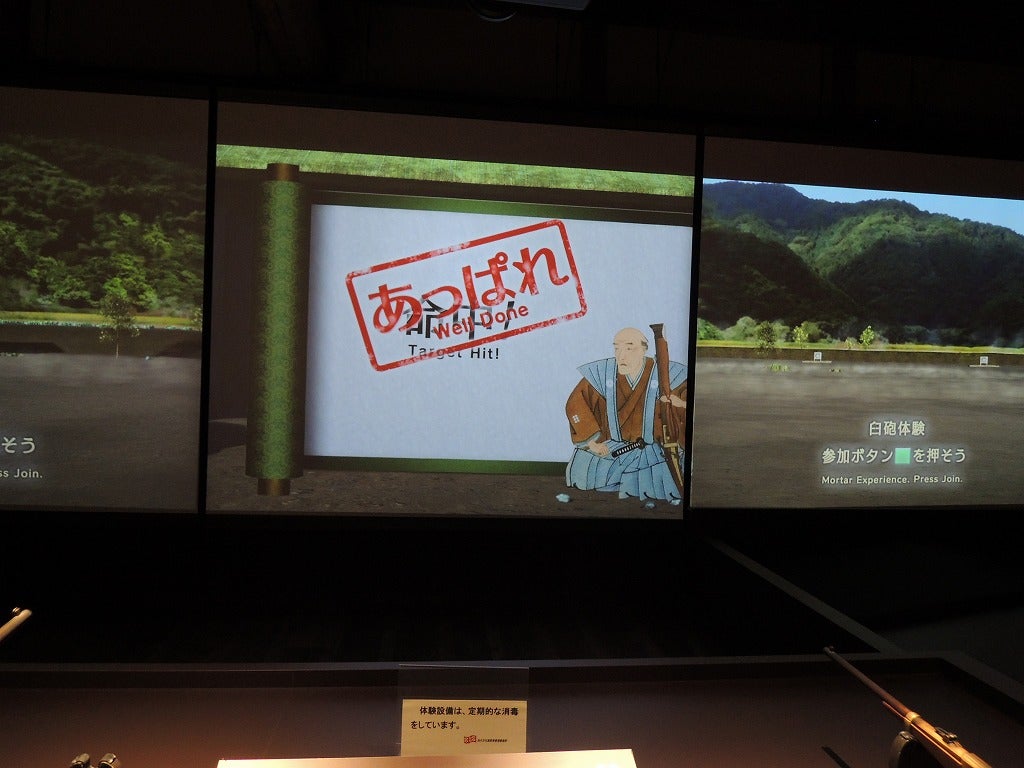

スペンサー銃、体験しました。当時の砲術師範の前島げんぞうさんがスクリーン甦ってきて、操作方法を指導してくれます。しかし、銃が重いっ!「3.7㎏あります」と、野村さん。気合で抱えて、後ろのレバーをカチャンと動かして弾を装填する。重い。上の撃鉄を起こす。硬い。準備完了!構えるとレーザーポインターが出てくる。重い。ブレる。でも的を狙って~、撃つ!当たった~!!!

スクリーンに「当たり」の表示が出るとともに前島げんぞう先生が褒めてくれます。なんか、めちゃめちゃ嬉しいぞ。そして楽しい。

スクリーンに映し出される的や背景は、実際に残っていた的場を測量して距離を出し、現地の風景を撮影して限りなく射撃稽古場に近い絵になってるそうです。ここまでのこだわりが入場料のみで体験できる松代藩文武学校、最高です。

□ 信州松代観光協会 → https://www.matsushiro-kankou.com/

□ ながの観光net → https://www.nagano-cvb.or.jp/

□ 長野県公式観光サイト → https://www.go-nagano.net/

□ 信州まつもと空港地元利用 → https://www.matsumoto-trip.com/airport-arrival/

この記事はいかがでしたか?

リアクションで支援しよう